後藤すみ子

1. 生い立ち

2. 東京藝術大学音楽学部邦楽科

3. 東京藝術大学音楽学部邦楽科での教育

4. 邦楽代表の選出

5. 旅券闘争と代表団の絞り込み

6. 開会式・モスクワでの暮らし

7. コンクール

8. 帰国:パジャルスタ会、そして「邦楽4人の会」の結成へ

1. 生い立ち

後藤すみ子さんは1931年(昭和6年)2月7日、富山県婦負郡細入村蟹寺(現・富山市)に生まれました。穴水(石川県)、長岡(新潟県)で幼少期を過ごした後、父の仕事の関係で小2のときに東京に転居しました。父親が尺八を吹いていた関係で邦楽に縁があり、ピアノに関心はあったものの、「日本人だから当たり前だ、邦楽をやるんだ」との父の主張で、9歳の時から姉とともに箏を習い始めました。当初はあまり熱心でなく、先生が来る頃に逃げ出してサボることもあり、小6のときには先生の疎開もあり、受験を口実にやめていました。

転機となったのは、戦争体験でした。3月10日の東京大空襲の翌日、省線(国鉄、現・JR山手線)で女性のボロボロに焼けた姿を目にします。「何か美しいものをやりたい」気持ちが生じ、レッスンはないものの、再び弾くようになります。これが戦後、箏を再開するきっかけでした。

旧知の家元、中島雅楽之都(1896-1979)の娘である中島靖子(1926-)が新進演奏家として紹介された新聞記事を目にした父が入門を申し込み、市ヶ谷に通いはじめます。最初は家元に、やがて中島靖子に師事するようになり、その一番弟子となりました。なお、1913年に中島雅楽之都が生田流正派として発足させた正派邦楽会は、早くから五線譜を用いており、後藤さんもこの時期より五線譜に接していたことが後に大きな意味を持つようになります。

高等女学校(旧制中学)を終えるころ、新制大学として発足目前だった東京藝大音楽学部への受験を勧められます。新制高校3年に編入し、受験資格を得るために半年ほど通った後、藝大邦楽科を受験して一期生として入学しました。

2. 東京藝術大学音楽学部邦楽科

ここで後藤さんのモスクワでの経験の背景となる、東京藝大邦楽科設置について触れておきましょう。東京藝術大学は、戦前の官立専門学校だった東京音楽学校(1887-1952)と東京美術学校を再編した新制大学でした。東京音楽学校は、日本の唱歌教育の中核を担った音楽取調掛(1879-1887)が前身ですが、1936年に邦楽科が設置されていました。しかし、東京藝大に再編される際、大学移行への準備に当たっていた小宮豊隆校長が邦楽科は不要と主張しました。従来から存在していた邦楽軽視に、戦前の国粋主義と邦楽が結び付いて理解された結果、洋楽関係者が抱いていた邦楽に対する嫌悪感が噴き出します。小宮校長の主張が通り、東京藝術大学は1949年に邦楽科なしで発足しました。これに対して、邦楽科設置運動が起こり、一年のブランクを経て邦楽科が設置されるに至ります。洋楽畑の山根銀二らとともに邦楽を擁護して論陣を張った吉川英史は、邦楽科の廃止によって、邦楽には芸術的な価値がないというイメージが一般に流布することを危惧していました。[1]。しかし、後述のように、邦楽科の復活によっても、邦楽軽視を払拭することはできませんでした。

3. 東京藝術大学音楽学部邦楽科での教育

ともあれ1950年、新制大学設置の1年後に邦楽科が設置され、後藤さんはその一期生として入学しました。入学試験が4月末、開講が5月という慌ただしさです。同じ専攻の入学者は3人。生田流が2人、山田流が1人、うち正派生田流は後藤さん一人でした。ここからもわかるように藝大邦楽科は家元制度とは異なる形で人材を育成する機関でした。

藝大では宮城道雄(1894-1956)に師事しました。それまでは宮城派の宮城道雄とは面識がありませんでした。ただ後藤さんのお師匠の中島靖子が東京音楽学校で宮城に学んでいましたし、靖子の父、中島雅楽之都は「新日本音楽」の推進者として、宮城道雄と一緒に仕事をする関係でした。

在学中に教わったのは、「遥か彼方の存在」だった宮城と、その助手だった宮城喜代子(道雄の姪)の2人だけです。それまで師事していた中島靖子が「すごく音楽的に旋律を歌う方」なのに、宮城が対照的に「きちんとした演奏をなさる」ので、「演奏から出てくる歌の歌い方がまったく違っていた」。だから自分のスタイルを大きく変えよう大きく変えようと努力を続けました。ただ後になって、音楽をやる上では、最初に習った〔中島直伝の〕音楽の発想の仕方が、自分の世界をつくる上で大きな役割を果たしている、とも後藤さんは振り返っています。

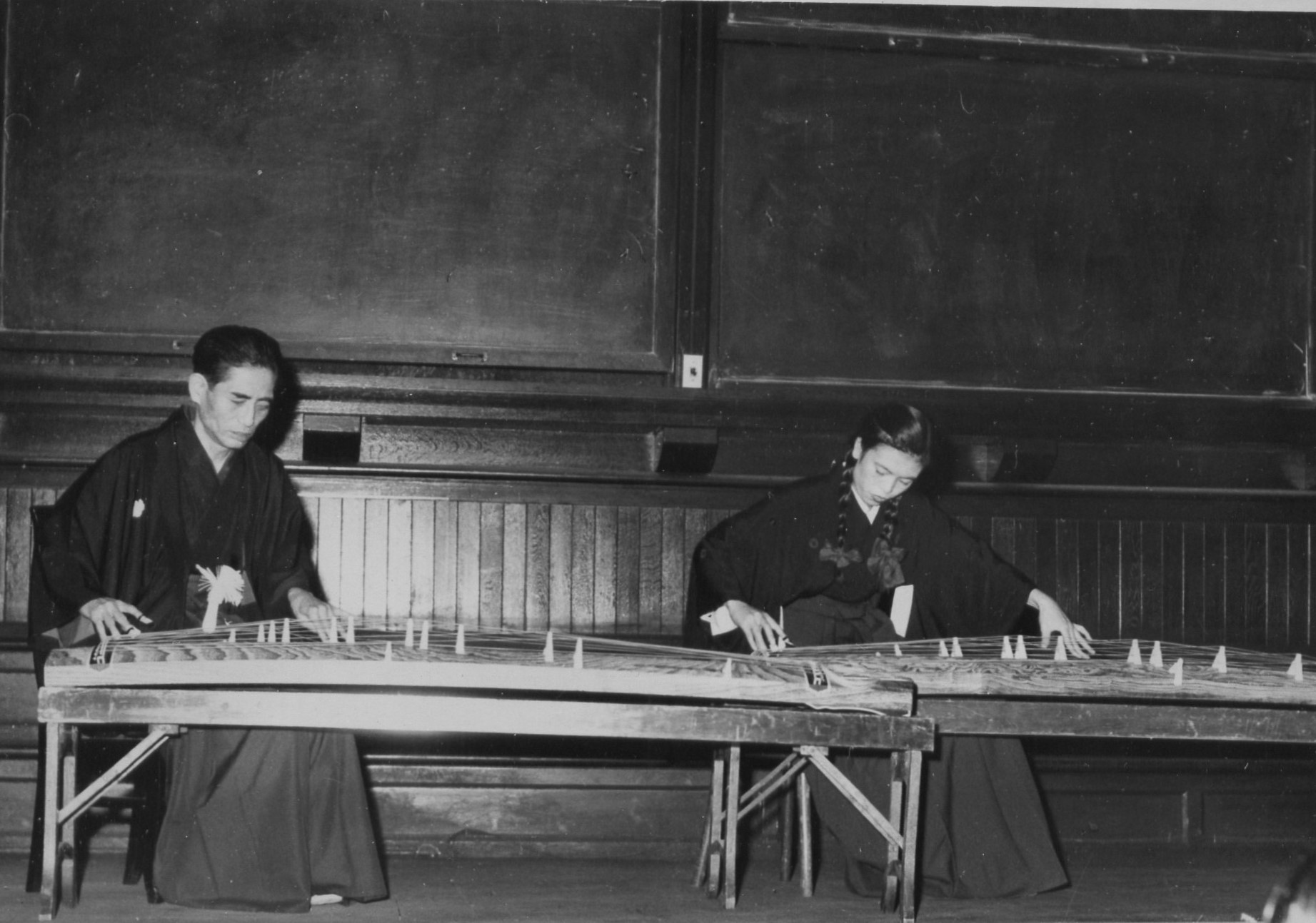

宮城の教育については次のように語っています。「先生は目が見えないので、具体的にこう弾くああ弾くという指導」はありません(音が弱いといった指摘はあった)。「一番すごいのは宮城先生という見本。今聞いても、どうやって弾いているのだろうと不思議です。目の見えない方があのスピードで……。私は目が見えても、この手が言うことをききません。だから存在自体が教育だった。ものすごく人間的な人だった。私は今でもこの写真を大事にしています(写真。1952年1月)。私が芸大の3年の時に、宮城先生と競演した写真です。東大の31番教室であった学生の鑑賞会に呼ばれた時の様子。五段砧という難しい曲をやらせていただいた。一生の宝です」

他方、多くの授業を洋楽の学生と共に学び、和声学と対位法は下総皖一(1898-1962)、楽式論は石桁真礼生(1915-1996)と「最高の先生に習ってい」ます。

藝大を1954年に卒業すると、専攻科に進学(当時は大学院はなかった)。修了すると、その直後に日本舞踊の五条珠実(1899-1987)の音楽担当者の一人として欧州に渡航し、《春の海》など邦楽の公演も行いました。この国際経験が友好祭代表に選ばれた要因の一つでした。

専攻科修了後は、NHKが開始したばかりのNHK邦楽技能者育成会に第2期生として学びました。同会は、現代邦楽を論じるうえで欠かせない重要な教育組織で、2010年3月に第55期生卒業とともに惜しくも終了しましたが、第~期生と名乗ることが今日もなお邦楽演奏家にとって一種のステータスとなっています。この育成会で多くの若手演奏家が五線譜やソルフェージュなどの洋楽の基礎を身に付け、流派の垣根を超えたアンサンブルを経験したことが現代邦楽の発展の礎を築くことになります。後に組織される「邦楽4人の会」のほかの3名も育成会の卒業生でした(後に、後藤さん自身も第51期から5年間講師を務めています)。

4. 邦楽代表の選出

「音楽」部門の邦楽代表は、当初の500名の名簿では、菊地悌子、後藤すみ子、土橋明後の矢崎明子)、北原正邦(後の北原篁山)、平井澄子、宮崎智の6名でした。後藤さんの選出母体は三曲[2]協会で(名簿上の所属は宮城会)、実質的に選出に当たったのは、山根銀二、平井澄子、吉川英史の三氏でした。当初、外国経験のある人の選出が検討されていましたが、ソ連に行くことでアメリカなど西側に行けなくなる懸念があり、外国経験者は後藤のみとなりました。後藤さんいわく、自分は「アメリカにはいつ行けるか分からない。(アメリカでなくても)外国に行くチャンスがあったら、行ってみたいと思った」。前年にようやく国交回復を果たしたとはいえ、当時のソ連のイメージは国内を二分するものがありました。ただ、共産主義について無関心だったり、否定的だったりしても、ドストエフスキー、トルストイ、ムソルグスキー、チャイコフスキー、ハチャトゥリャンやプロコフィエフを輩出した国として好奇心がたきつけられた側面はありました。言い換えれば、ソ連というよりもロシアに対する関心があったのです。[3]。

5. 旅券闘争と代表団の絞り込み

代表団選出の直後、「旅券闘争」の項にも記したように、旅券闘争が起こります。日本政府はソ連の影響力を極度に(そして不必要に)警戒し、代表団が共産主義の思想に染まって帰国することを強く懸念していました。しかし、参加者が目にした友好祭は政治色がほとんどなかったことは、後藤さんとともに邦楽代表の一人で、のちの「4人の会」のリーダー、北原篁山さんの証言にも明らかです。

こんどの友好祭は文字通りお祭りであって、政治とか宗教とか人種とかには本当に関係のない、人間同志のつきあい、集いと云った様なものだったんです。僕等が向うへ行っていた間、政治的なカラーと云うものは一度も示されませんでしたし、帰ったらこう云って呉れと頼まれたこともないんです」。[4]

第五福竜丸(1954)事件以後、原水爆禁止の運動は日本で高揚しており、《原爆を許すまじ》も広く普及していました。反戦平和はソ連的なメッセージというよりは日本人が広く共有する普遍的なメッセージと受け止める雰囲気があったのです。

150名に旅券が出ることが決まった後の代表選出は困難を極めました。これも「150人への絞り込みと新潟出港」にも記しましたが、芸術部門の決定過程を改めてまとめておきましょう。

7月17日未明のことでした。絞り込みの場に後藤さん自身はいませんでした。「もう前に〔外国に〕行っているからいいや。〔議論に〕ついていけないから、もう寝ていた方がいいと帰った」。ギター代表となる鈴木巌氏曰く、「今だから言いますけど、みんな行きたいわけですよ。なのに平井さんが『まず私が降ります、若い人が行って下さい』と切り出したことで、話がスムーズに行った」。平井澄子が辞退したことをきっかけに、若手に譲ろうという機運が生まれ、険悪な雰囲気で暴力沙汰も予期された代表者選びは収束に向かいました。[5]。

後に「邦楽4人の会」を結成する面々を推薦した吉川英史は、 「邦楽4人の会」40周年記念演奏会のプログラムで、次のように当時を回想しています。

強烈な思い出として、今も脳裏から消えない。1957年当時は、海外へ行くことは多くの制約があり、しかもソ連とは国交回復直後だったので、この時の[…]モスクワ行きの希望者・希望団体は非常に多く、その選定は誠に楽ではなかった。結局選定会議は徹夜となり、山根銀二さんと私が推した4人の邦楽組が選に入ることに決まったのは、出発当日の夜明けの5時ごろだったろう。

私の生涯を振り返ると、苦労の挙句の成功で涙ぐんだのは、この時と芸大邦楽科設置決定の朗報を受けた時であった。[6]。

6. 開会式・モスクワでの暮らし

一行は7月19日朝6時に新潟を出港し(写真:新潟出港時)、20日午後4時にナホトカに到着[6]、別項に述べたように、ここで一部の代表だけを飛行機で先にモスクワに旅立たせることとなり、民族楽器部門の代表団のメンバー4名も先発隊に加わりました。

20名の先発隊は7月22日にモスクワに到着し、バスでホテル「オスタンキノ」に落ち着きました。翌朝から、記者会見、座談会、録音と多忙な時間が続き、7月28日、開会式を迎えます。当日はそろいの振袖姿や紋付き袴に着替えてパレードに臨みました(写真下右:入場行進前に各国代表と;写真下左:右から永田尚子、後藤すみ子)。想像できないほど盛大な式典であり、後藤さんも圧倒的な印象を受けたようです。以下、後藤さんの当日の日記から引用します。

7時半頃目が覚める。いよいよフェスティバル〔開会式〕だ。食事に下へ降りて行ったら印度の女性が盛装しているので、我々もゆかたでは?と云う事になり、振袖にする。てんやわんやで七人の着物を用意して着付けをする。10時すこし過ぎて用意が出来バスに乗る。農業博覧会の前で下車、ここでバスとトラックに乗ってパレードをすると云う。少し歩いて我々のトラックの前に行く。トラック4台バス1台、けれどもトラック3台に分乗する。出発までの間、後がソビエトの為各共和国の民族衣裳がすごく綺麗だ。今迄日本の着物が1番の見方を少し変えなければならないか、特にグルジア〔現・ジョージア〕の茶色に白の模様の索晴らしい衣裳が目立った。

ウクライナ=赤い長靴 エストニア=プリーツのスカート ラトビア=服に大きな兜みたいなのを付けている ソビエト=水色、黄色のアフタヌーン

いよいよ出発、日本は最後、あちらの道の人達は次々と出て行く。僅か2・3人の代表の人、大勢の人が国旗を手に手に持った代表、インデアンの原始的な音楽を奏しながらのパレード、日本がわずかな人数でひっそりといるのが痛々しい。貧弱で悲しくなる。待っている間にお互いにコーラスを歌ったりして楽しい雰囲気だ。日本の出発に際して、ソ連の吹奏楽団が余ったトラックに乗ってくれて、民族を超えた暖かい気持ちに嬉しくなった。

道をうずめた市民の歓呼の声はもの凄く、走っているトラックを追いかけて握手をしたり、トラックに飛び乗って怒られる人、スピードが落ちる忽ちサインを求められ、身動きが出来なくなる。路に沿った建物の窓と云う窓は人で埋め尽くされ、屋根の上迄人で一杯。そして ミール イ ドゥルージュバーの連呼、握手を来められ過ぎて手の甲が紫色になり、びっくりしてやめた。予定2時に始まる所、4時頃レーニンスタジアムに着き下車、そこで隊を作る。先頭に日の丸、原爆反対のプラカード、団長、次に我々、男性群。路を少し歩いてスタジアムに入る。晴れの入場式だもの少し緊張する。ワーワーと云う歓呼の声、スタンド一面の人の顔が人間だか豆だか見当もつかぬ位の人、人、人。これが人間だと気が付き一生懸命に手を振る。その中に緑色の和服を着た女性が夢中になって立ち上がって子を振ってくれた。とても嬉しかった。どの位行進したか、指定の場所に止まる。

式が始まった。左手の方からブラスバンドが聞こえ、それに応える様に右手からも聞こえた。そして一斉に鳩が舞い上がった。ボロニーロフの?挨拶、五大州の代表者の挨拶で式は終わる。その間グランド一面に敷いてある緑の絨毯に汚れるのもかまわず座り込む、その時、柔道着を着たスイスの人が我々の所に来たのでびっくりした。

後藤さんにとっても感慨深いものだったようで、東京オリンピック(1964)開会式の映像を見ると、モスクワの開会式が思い起こされるとのことです。

なお、このときソ連側の担当者だったのがチェルノフ氏で、「邦楽4人の会」で訪ソした際、ヴィザ申請の担当者で「後藤さん、お久しぶりです」と声をかけられ、再会を果たしています。開会式の際、バスにおいてきたカメラがなくなり、大騒ぎをしていると、代わりのカメラをくれたことも後藤さんは回想していますが、これもチェルノブ氏の配慮があったのかもしれません。

前述のように、日本代表のモスクワでの宿泊先はオスタンキノ・ホテルでした。農業博覧会のそばに設立されたことでも知られています。当時はできたばかりできれいだったそうです。他の宿泊客はアジアの代表団で、インド、モンゴル、インドネシアの人々と同宿でした。開会式前の7月24日のことですが、玄関でインド、朝鮮の人と集っているとき、記者に写真を撮られて、翌日の新聞に大きく掲載される、ということもありました(写真。右から2人めが後藤さん)。部屋は5人部屋で、邦楽器の3人に加えて、声楽の滝沢三重子、服飾の石川豊子の5名が同部屋でした。風呂はなく、地下に仕切りのないシャワールームがあるだけでした、一方、食堂では、キエフ風カツレツ、イクラが山盛り(パンにバターを塗って山盛りにして食べると旨かった)、頼むとお弁当をつくってくれたといいます(黒パン、チーズ、サラミ。これに小瓶のワインつき)。移動は、筝を運ぶためにバスが提供されていました。ほとんど観光する時間はありませんでしたが、ボリショイ劇場でいくつかバレエを鑑賞しており、そのうちの一つはウラーノワが主演する《ジゼル》でした。

7. コンクール

開会式の翌29日(シベリア鉄道組のモスクワ入りの日)、コンクールの開会式が行われました。くじ引きで審査の順番が決められ、箏・三絃の代表3人は93番を引き、8月2日3時15分を指定されました。一方、ともに「邦楽4人の会」を結成することになる北原篁山は民族楽器の管楽器部門に出場しました。弦楽器(アンサンブル)部門の3人の出場曲は、予選:宮城道雄作曲《落葉の踊り》と光崎検校作曲《五段砧》、本選:宮城道雄作曲《さくら変奏曲》。管楽器部門の北原篁山の出場曲は、予選:中尾都山作曲《本曲木枯》、宮城道雄作曲《春の海》、本選:古典本曲《鶴の巣籠り》。いずれも古典と近代(新日本音楽[8])との二本立てでした。[9]なお、同じ藝大出身者だったとはいえ、年齢差があることから、3人で演奏するのはこの時が初めてでした。

一同を喜ばせたことに、声楽の滝沢三重子、ギターの鈴木巌とともに、全員がそろって各部門で第一位金賞を受賞しました。

このときの経験がその後の後藤さんの人生を決定づけました。

それはもう、私そのおかげで今があるんです。ツィンバロンだったと思いますが、あれが素晴らしかった。何度も書いていることですが、芸大で邦楽というと、さげすみの目で見られた。そういう邦楽の置かれている位置に慣れっこになっていた。明治の政府のおかげ。もう本当にひどいものでした。

私が知っているのは洋楽と邦楽だけ。田辺〔尚雄〕先生の授業などを聞いて、インドネシアにはこんな楽器があるとか色々言われても聞く耳持たずですね。ピンときませんからね、どんな意味があるかとか、どんな価値観があるかなんて。それは分からない。自分にあるのは洋楽と邦楽しかなかった。そして置かれている位置がものすごく低い、それが当たり前だと思っていた。

だけどそこ〔モスクワのコンクールの場〕へ行って初めて自分の国の楽器や音楽をみなさん誇らしげに演奏していた。本当にびっくりしました。それで考えが変わったんです。〔それは一緒に行かれた皆さん同じなんでしょうか〕たぶんそうだと思います。特に私は若かったから、一番年下なので、特に感じたのかもしれません。それで、このままじゃダメだ、日本の音楽が博物館に行ってしまうぞって感じたわけです。なんとかしなきゃというのは多分みなさん(温度差は分かりませんけど)そう感じたんだと思います。

〔出発点、原点はモスクワになるんですか?〕そうですね。その時に他の国の人、たしかにまわりの幾つかしか見ていませんけど、色んな楽器があるんだって初めて知ったわけですよ。その人たちが輝いていて「自分の音楽よ」とやっている。私たちはいつも虐げられていましたからね。いや、そうじゃないんだ、自信を持ってやろうと思いましたね。それがきっかけです。

授賞式は発表の当日8月8日でしたが、受賞を知ったのが遅れ、授賞式には間に合いませんでした。それでも、各国の代表者たちから祝福を受け、特派員の方々が北京ホテル1階 の北京飯店で祝杯を挙げてくれました(後藤談)。彼らの演奏は、《原爆許すまじ》などのうたごえ代表団の演奏とともに、LPレコードに収録され、発売されています。《春の海》(宮城道雄作曲、北原正邦(尺八)、後藤すみ子(箏))、《落葉の踊り》(宮城道雄作曲、後藤すみ子(箏)、菊地悌子(十七絃)、土橋明(三絃))が収録曲でした。[10]

8月9日には受賞記念コンサートが開かれました。11日には閉幕式を迎え、友好祭を終えたのち、日本代表団は(12日)レニングラード(現・サンクト・ペテルブルグ)へ向かい、しばし観光を楽しんだのち、帰路につきます。

8. 帰国:パジャルスタ会、そして「邦楽4人の会」の結成へ

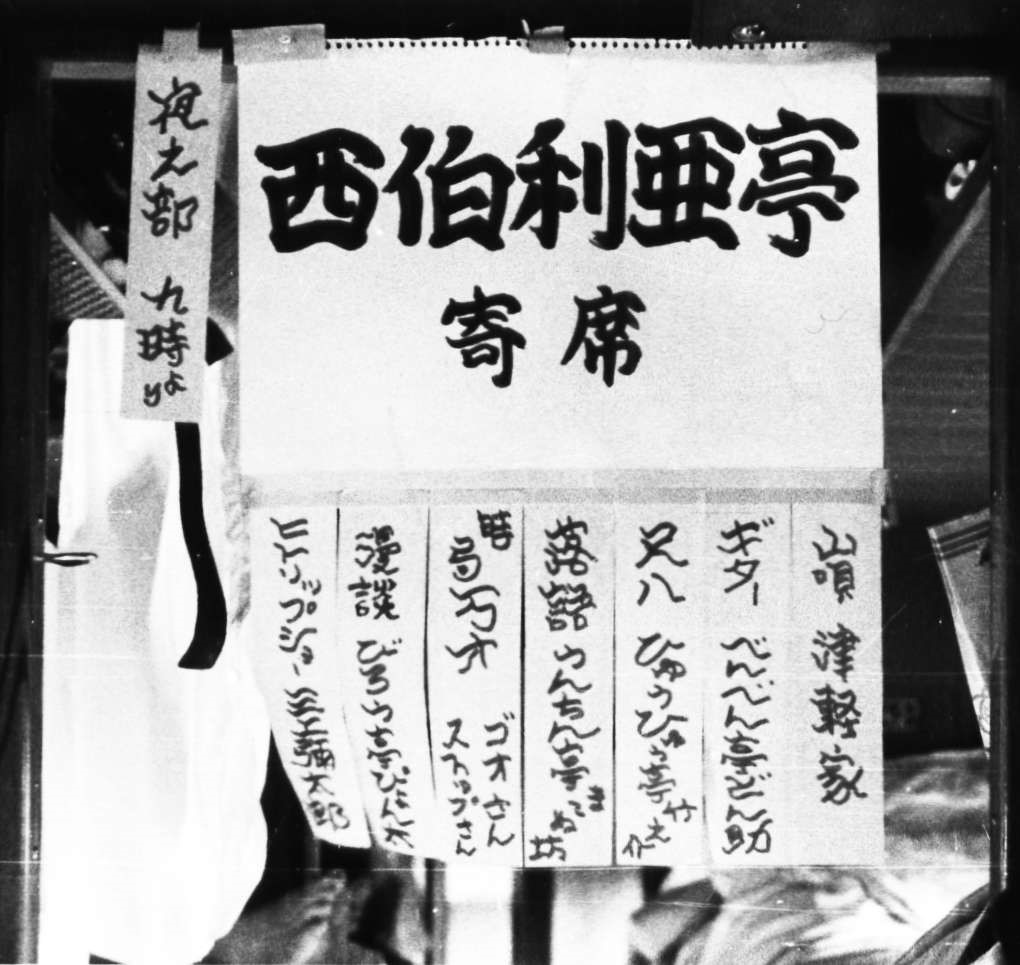

彼らは再びシベリア鉄道に乗り(14日)、一路ナホトカへ向かっていきました。ギター・コンクールの優勝者、鈴木巌によれば、このシベリア鉄道の旅がきっかけで、芸術代表団がまとまったそうです。出番を控えていて練習やリハーサルに余念がなかった往路と異なり、復路は時間を持て余していたからでした。舞踊代表の芙二三枝子(旧姓・鵜飼)がこの経緯を以下のように説明しています。「列車のなかで、私たち日本人同士も平和友好祭が始まりました。タテ割り社会でしかなかった芸術ジャンルがはじめて同じ世代、同じ心で交流したのです。「あなたがたはそうなの」「私たちはこうなのよ」ということが会話されました。これは画期的なことでした。文化の暁のように私は思いました」。[11] 彼らの有志の寄席「西伯利亜亭」さえ開かれました。入場券が販売され、ダフ屋さえ現れたというから驚きです。帰りのシベリア鉄道では、暇を持て余し、皆が娯楽に飢えていたようです。

24日早朝、同行してくれた現地の人々との別れを涙ながらに惜しみつつ、再びモジャイスキー号に乗船し、ナホトカを発って[12] 新潟に着いたのは8月25日でした。翌日代表団は新潟日報ホールで解団式を行い、[13] 多くの参加者は急行「越後」で帰京しました。しかし、[14] 芸術部門の代表者たちは、別れがたくなり、越後湯沢で途中下車し、温泉で一夜を共にしました(後藤、鈴木談)。これが近年まで続いた芸術代表団のモスクワ友好祭同窓会「パジャルスタ会」の「結団式」となったのです。

この後、後藤さんは他の3名の参加者とともに「邦楽4人の会」を結成し、日本の現代邦楽界と現代音楽界とを牽引していくことになります。そのきっかけを作ったモスクワ友好祭は、少なくとも彼らの生涯にとっては重大な意義があったのです。「邦楽4人の会」の活動とその意義について、詳しくは、以下の論文をご参照ください。

・梅津紀雄・半谷史郎「「邦楽4人の会」の誕生:オーラル・ヒストリの中モスクワ青年学生」『Slavistika』第32号(東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室、2017年)

[1] 福岡正太「小泉文夫の日本伝統音楽研究 ―民族音楽学研究の出発点として―」『国立民族学博物館研究報告』国立民族学博物館、第28巻、2003年、269-270頁

[2] 箏と三絃(三味線)と尺八の三種類からなる合奏を三曲という(江戸時代には尺八ではなく、胡弓が一般的であった)。

[3] ただし、川端香男里は、映画《シベリア物語》上映の頃を振り返って、「当時はソ連とロシアは区別して考えられてはいませんでした」と述べている。

[4] 「第六回世界学生青年平和友好祭に臨んで」、『邦楽の友』1957年10月号、57頁。《六段》を弾いたとの回想もある。

[5] 以上の事情については、以下の記述が詳しい。「世界青年平和友好祭 代表決定始末記 百人が三十五人になるまで」、『音楽新聞』1957年8月4日付。

[6] 吉川英史「創立40周年に寄せて」、『邦楽4人の会 第60回定期演奏会 創立40周年記念シリーズ』(プログラム、平成9年4月16日、東京文化会館、主催・邦楽4人の会)

[7] 「選手団らナホトカ着」、『読売新聞』1957年7月21日朝刊、11面など。

[8] 宮城道雄(箏)や吉田晴風(尺八)による邦楽改革運動、およびそれに伴って生まれた作品群を新日本音楽と呼ぶ。戦後は、「現代邦楽」の呼称が生まれるまで、続く世代の邦楽改革運動をも包括して「新邦楽」と呼ぶようになった。本稿では「新日本音楽」で統一する。

[9] 「第六回世界学生青年平和友好祭に臨んで」、『邦楽の友』1957年10月号、57頁。《六段》を弾いたとの回想もある。

[10] «Японские песни и мелодии» (Мелодия、 Д 3998-9、 1957).

[11] 小林紀子、花柳千代、芙二三枝子『踊りに生きる 三人三踊』(大月書店、1987年)、103頁。

[12] ナホトカの港で「往復とも同じだった食堂車の給仕たち、一行の世話をした沿海州青年共産同盟幹部たち、通訳たちは皆別れを惜しんで手放しで泣い」たと舞踊代表の薄井憲二は報告している。「昔の捕虜・今は国賓」『文藝春秋』1957年10月号、285頁。

[13] 『第六回青年学生平和友好祭 報告書』(日本青年団協議会、1957年)、78頁。

[14] 「平和祭代表ら上野着」、『毎日新聞』1957年8月27日朝刊、9面。